著名绘画艺术家————王建红

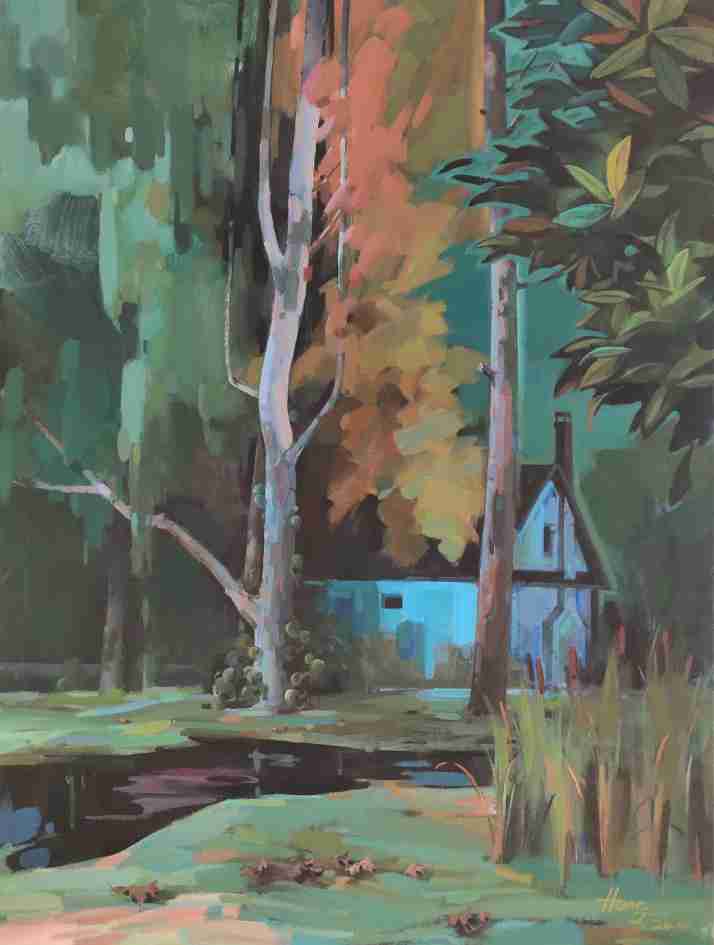

王建红,中国青岛人,自由画家,加拿大艺术家联合会会员。往返于中国青岛与加拿大温哥华的个人工作室进行绘画创作,近两年侧重探索不同文化语境下的绘画创作特性,崇尚自然,关注自然与生命、人与自然的融合;尊重现实与主观意识结合;借鉴超现实主义和表现主义的精髓;寻找当代唯美的存在价值;探索自己独立的艺术风格。(曾获加拿大艺术家联合会2019国际艺术展一等奖)

创作随感

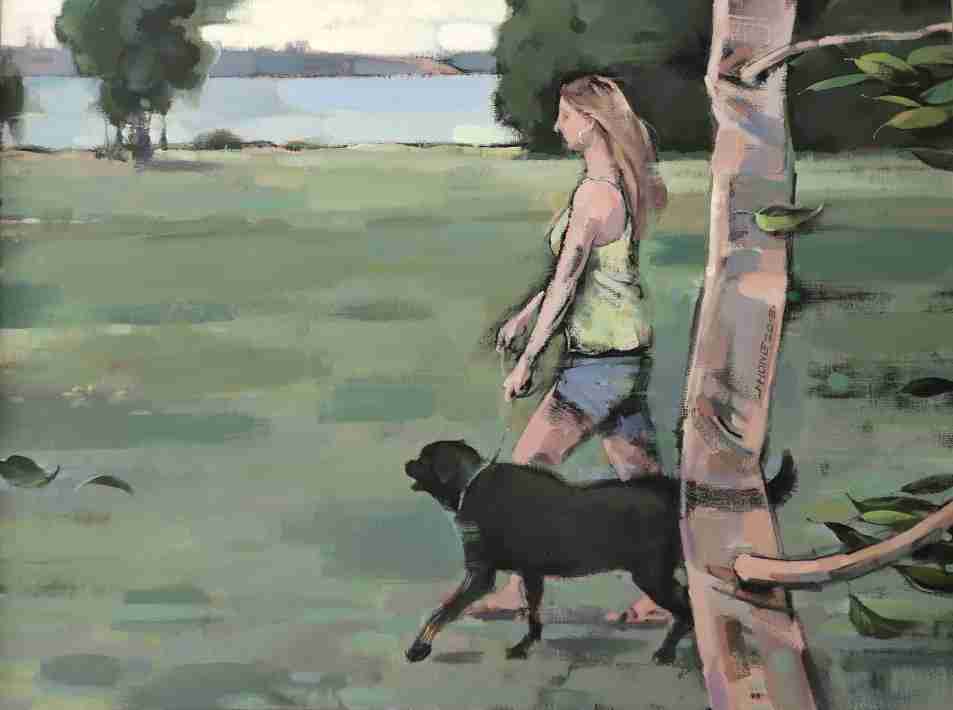

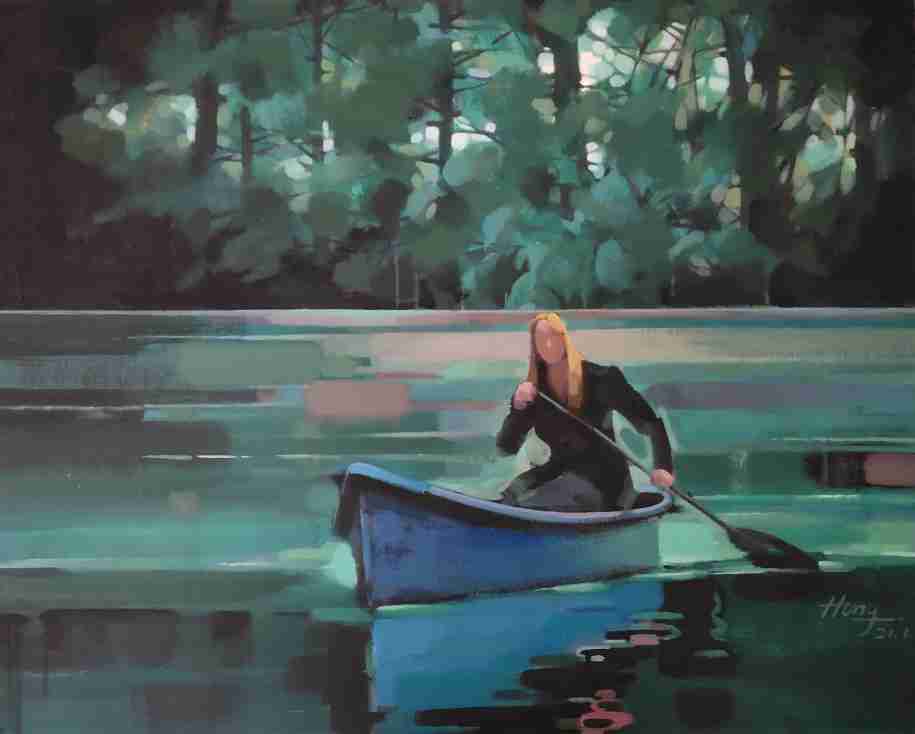

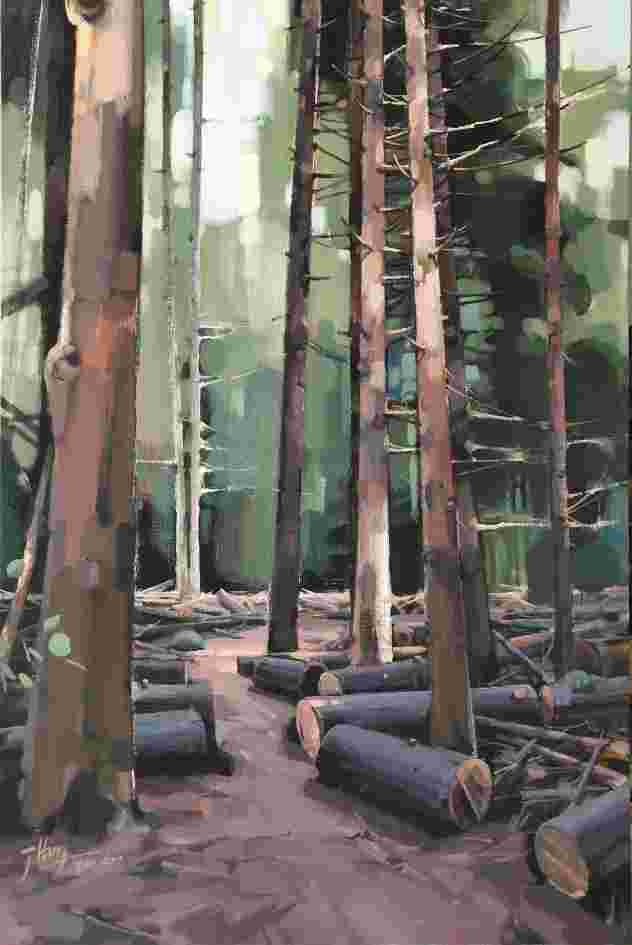

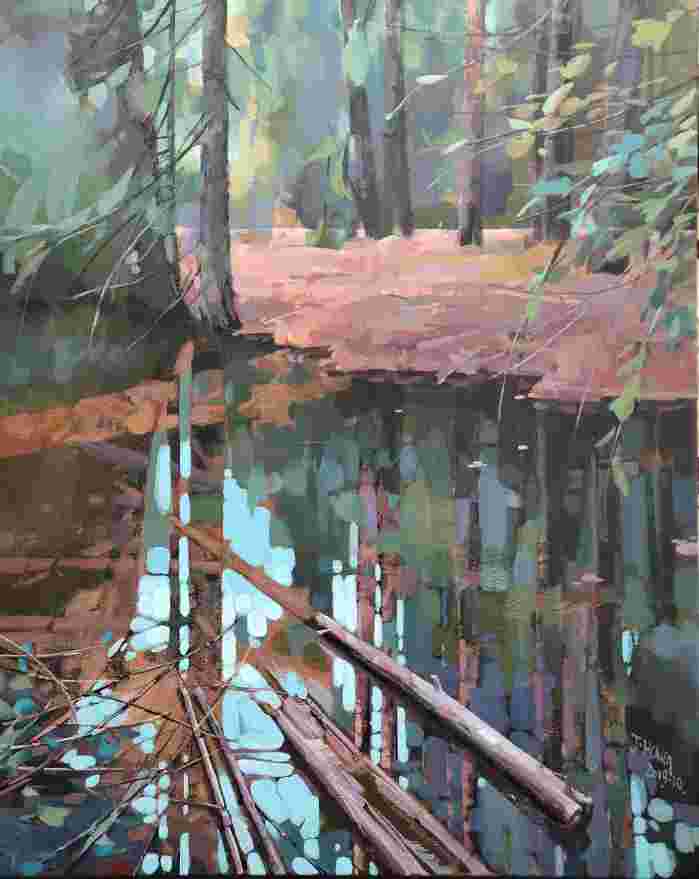

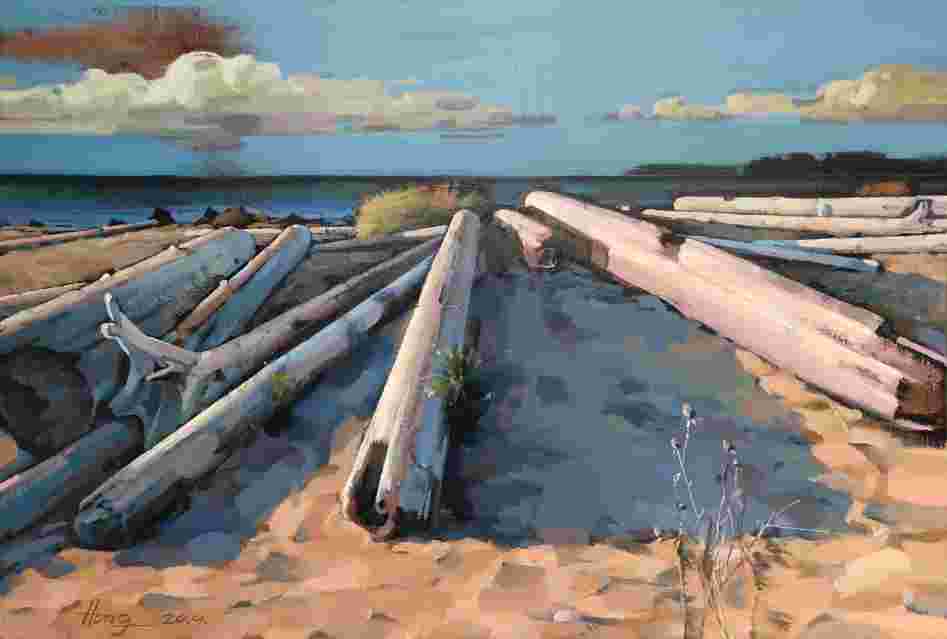

我之所以偏爱风景画是因为它的宽容和自由度,最能表现自然中生命的力量,最使人心旷神怡的也当属自然景物。2020艰难多事,人们纷纷来到山边丛林,偏郊旷野“投靠自然” ,一来进行徒步健身,二来寻找慰藉,此刻人们都懂得自然最值得依附。 如何让作品有一种让人动心的永恒存在感就需要我们在风景画创作中讲好自然的故事。

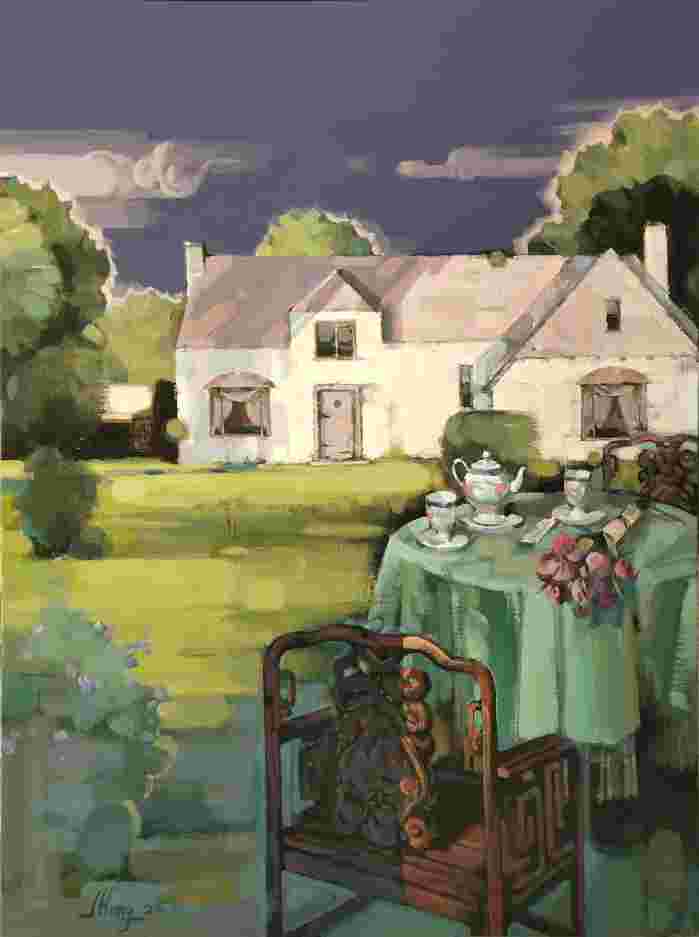

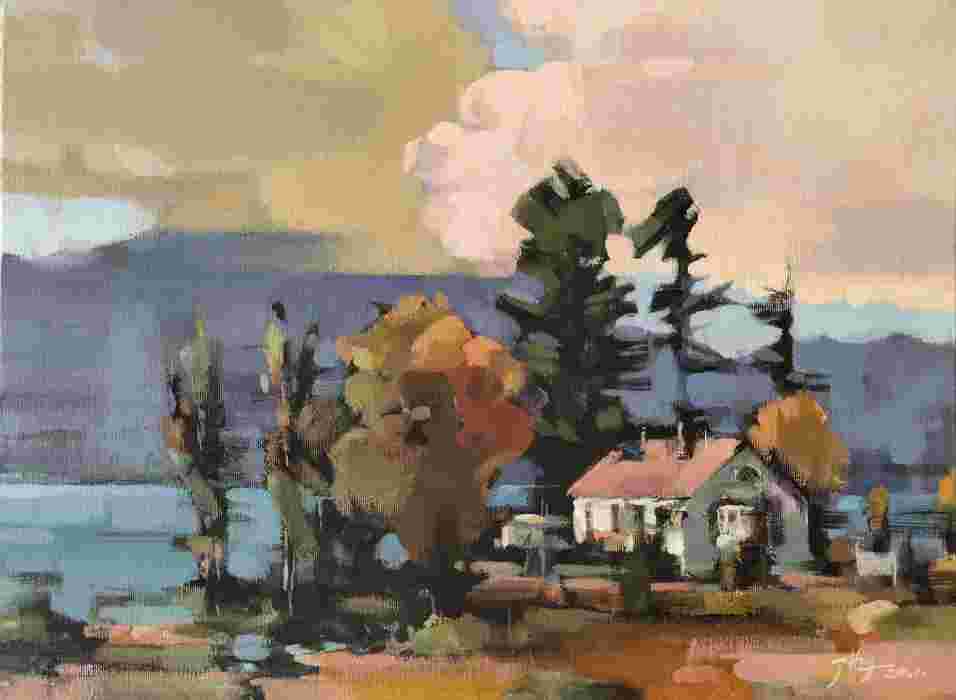

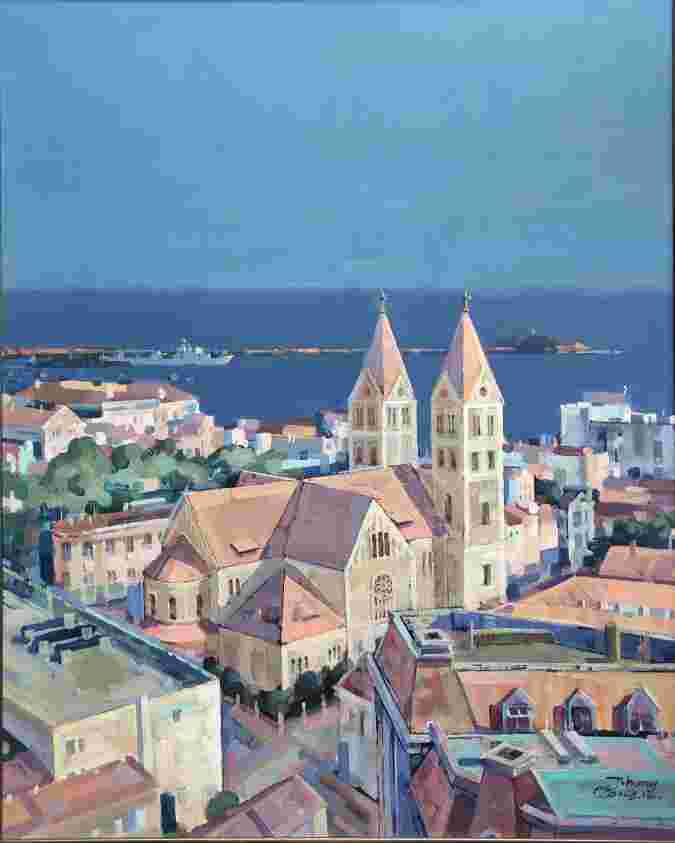

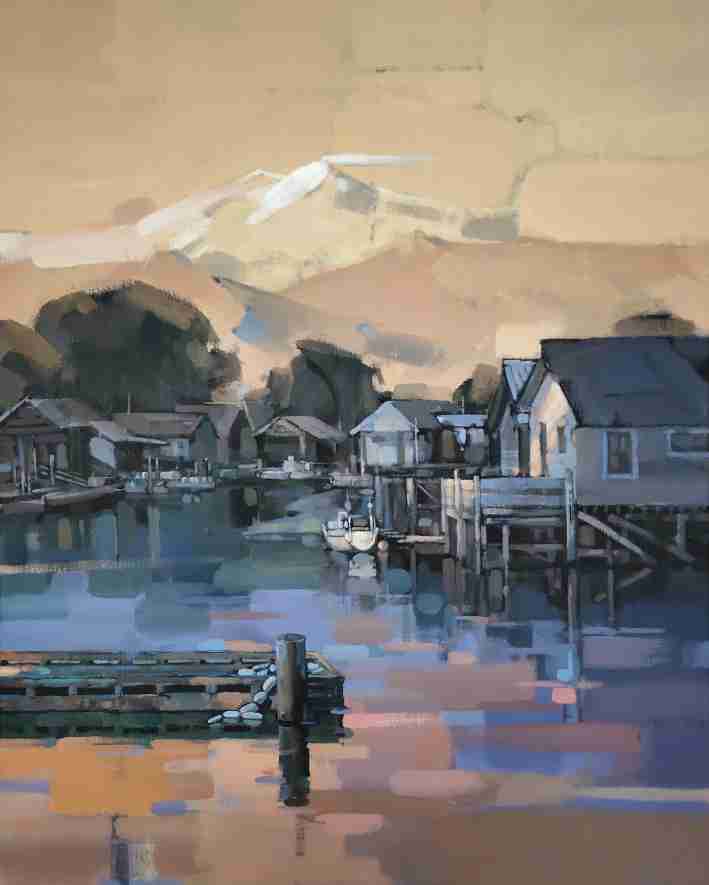

一个画家重要的不是怎么画而是画什么。环境给我风景画创作带来的启发十分重要,大自然对我好像特别眷顾,我的故乡青岛风光秀丽,城市流露着欧陆风情;加拿大更是山川河流,光和季节的变幻赏心悦目,处处显现大自然的灵性以及丰富的多族裔文化和北美人文景观。虽然曾受许多艺术流派的感染,但大自然的滋养是最宝贵的,现在我越加感觉到风景画创作重在通过直观感受更好地吸收自然的灵感,比如加拿大画家罗伯特·贝特曼用现实主义的绘画风格表达着自己对自然的深刻理解和欣赏,鼓励人们关注我们赖以生存的自然环境;再比如艾米丽·卡尔是加拿大第一位现代主义和后印象派画家,她在原住民村庄制作的大胆、令人回味的系列画作等等都对我以后创作道路有着很好的借鉴意义。

处在不同语境的切换中,不同文化碰撞中,本身就是一种挑战,画画也像生活一样在变化、质疑和挑战中建立自己的领地,随遇而安地建立一种生活态度,从中找到自我。在诸多课题中无论是艺术的国际化,还是国际化的艺术非常有必要找到它们当中所交汇的那个部分,也就是可做共识的那部分,无论身处国内国外的艺术家们都关注中西合璧议题,但“中西合璧”并不是字面上和技术上的定义而是精神的体现,也就是说采取更全球化方法的艺术样式这一点很有趣也非常有意义,而且如何寻找具备辨识度高的新艺术形态更值得探索,其不受东西方传统的约束,化解流派、风格间的分隔,使艺术的趋势更多元,也必然更健康。

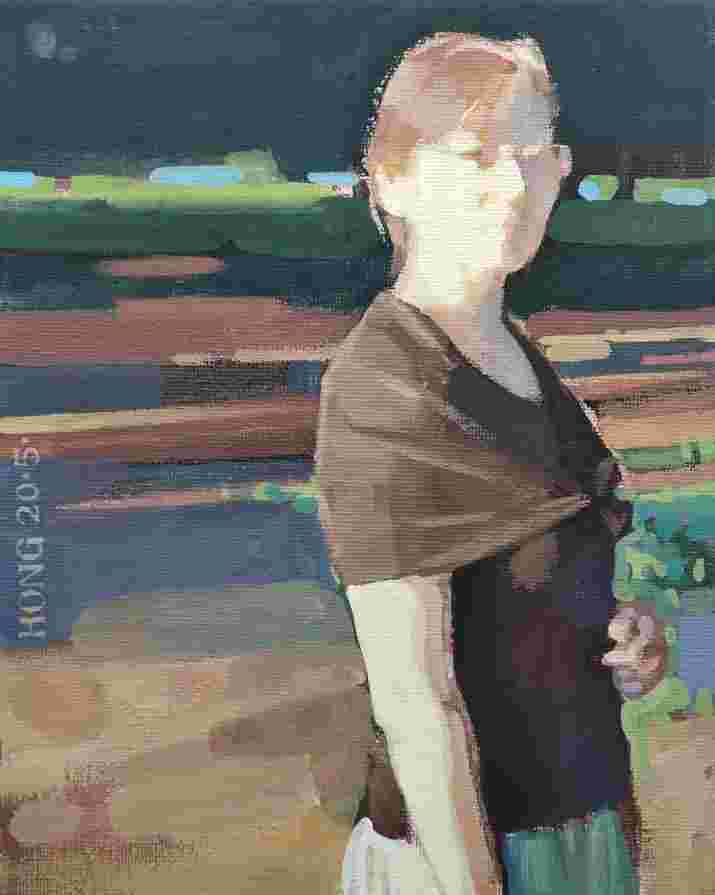

艺术创作应给人在视觉美中带来思考,无论怎么画或怎么制作,新艺术应作为信条来坚守。我们总是希望表达现实,同时又希望它能深具暗示性或具有神秘的感受而不同于简单插画般的平铺直叙。我最近的风景画作品意图寻找一种形式是想创建一种经验,在其过程中获得进取和被理解,尽力简化解读复杂性的世界并让人得到实质性的情感触动的画面效果,并以辨识度高的新艺术形态,跟随艺术多元化势态,所以必然是探索性的。我的部分画作也无意中迎合了超现实主义创作理念:“强调梦幻与现实的统一才是绝对的真实”。

巴比画派曾主张“重新安排自然”除了眼睛看到的还有我们心里期望的。让画面有点设计感,让我们的期望插上翅膀,画面才有意思。画家雷东(法国)认为绘画主要是想象的结果,而不是靠视觉印象的再现。我也正在创作和学习中努力寻求和填补这些元素,比如我的部分作品中“祥云”等符号的引用就是一种尝试,意在寻求将我感受中不一样的事物捏在一起会是什么效果又有多少可行性,努力寻找中西文化的交汇点,使两者能互动起来的一种赏读模式,乐见不同文化由对撞走入对接,并增加它们融合的可能性。

艺术之所以存在,就是为了使人恢复对生命的感知,就是为了使人感觉到事物!曾有朋友说我的画有温度感,这种鼓励让我受益良多,假如它们真的有温度的话,我希望它能疗伤,能抚慰疫情期间人们的悲伤。疫情大爆发让人们体验了隔离中的云生活,从内心恐惧到对大自然巨大威力的畏惧,仿佛一切都面对死亡的焦虑(尤其是北美地区),艺术语言同样感到无力,目睹眼前发生的一切反倒无法在平静中创作,同样此刻的绘画创作显得更有意义,可从中寻找对自然的敬畏、对人性的拷问和对生存及未来的思考新方式。